Empire du Taogong

Identification

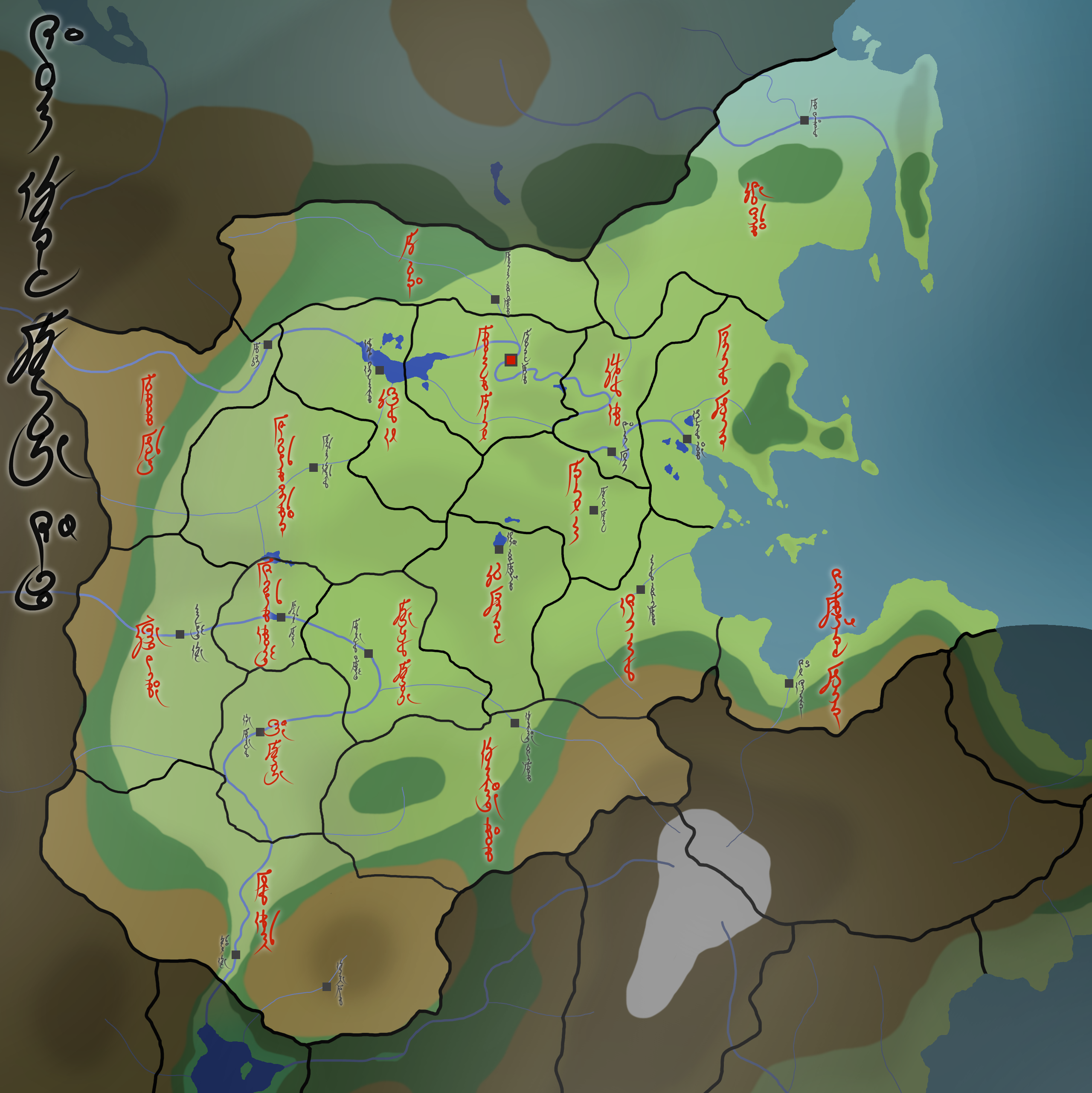

L'Empire du Taogong est le pays le plus grand du Feigong, s'étendant sur la plaine du Niohbiun, englobant les bassins du Kinniam et du Chyunghe. Il exerce une influence considérable sur tous les autres pays du Feigong grâce à sa grande richesse ainsi qu'à son peuple nombreux.

Détails

Histoire

L'histoire du Taogong est très longue, comme c'est le pays le plus ancien du Feigong. On trouve dans les temps préhistoriques des traces de villages dans le centre du Kyungjia, correspondant certainement à la mythique dynastie Nai (nại), suggérant une accumulation très ancienne de personnes autour du fleuve Chyunghe. Ce fleuve en effet était sujet à des crues assez régulières le printemps, du fait de la fonte des neige dans les monts Kyungshi ainsi qu'une géographie très plate dans les environs de ces premiers peuplements.

Ère antique

La première forme prouvable de gouvernement organisé date de l'ère En (Èn, ấr), souvent faussement décrite comme une dynastie alors que c'était plutôt une collection d'états s'étalant dans le bassin du Chyunghe au centre du Kyungjia, nord du Hejia et extrême est du Dienluai. On pense que l'écriture a été inventée à ce moment-là, mais on ne trouve que très peu de traces directes, tout du moins pas assez pour décider si c'est une écriture ou des dessins systématiques. Cette ère a brutalement pris fin après environ 500 ans avec de l'instablilité causant la chûte des différents états de l'aval à l'amont du Chyunghe. On pense que cela représente l'extension Tuenn, un peuple trouvant son origine dans le Lĩn-ghiớu actuel autour du lac Riợng-đièr (Zeungdien ; "Lac Riợng/Zeung"), qui aujourd'hui est majoritaire dans tout le bassin du Chyunghe.

De cette dévastation est née la dynastie Suk (Súk, suõch), s'implantant tout d'abord dans le Hejia puis s'étendant pour inclure le Lyungjia jusqu'au lac Shongo au Dienluai. Ce grand état fut très influant, faisant du commerce avec les peuples aux alentours qui eux aussi s'organiseront progressivement, avec d'ici la fin de ses 300 ans de règne sans partage des états apparant jusqu'au Dienbien, au Hoecha et au sud du Hejia. Après ces années, la capitale fut transférée vers le nord, proche de l'actuel Leungjieh, mais ce transfert coïncida avec une perte progressive d'autorité de la dynastie Suk sur ses régions. Elle subsista encore 500 ans, se réduisant de plus en plus en taille jusqu'à que l'état de Yi (Yì, ýh) dans l'actuel sud du Dienbien conquit tout le bassin du Chyunghe dans une campagne éclair durant toute la vie du roi Yi Tao (Yì Tāo, Ýh Thao).

Ère impériale du sud

L'Ère impériale du sud fut démarrée par le roi Yi Tao (Yì Tāo, Ýh Thao) qui se courronna Empereur, gouvernant sur plusieurs grands royaumes donc ne pouvant pas se contenter du simple titre de "roi". Sa dynastie ne suvivera pas le siècle, à la mort de Yi Tao l'empire fut donnée à son fils alors déjà âgé, qui mourut quelques années après sans successeur comme son impératrice était infertile et il y avait dispute sur laquelle de ses trois concubines avait l'hériter légitime, au final menant à la division en trois parties son empire. Ces trois royaumes restants correspondent approximativement aux actuels Dienluai, Kyungjia et Hejia.

Néanmoins, les ministres émérites de l'Empire Yi menèrent une révolte contre ces royaumes et choisirent l'immortel Fu (Fú, fuõh), le maître des rochers, pour le mener. Néanmoins, après quelques années à gouverner, l'Empereur Céleste émit l'interdiction aux immortels de gouverner les mortels, et l'immortel Fu dut faire face à une punition, laissant les soins de l'empire à son nouveau-né Fu-gin (Fú-gin, fuõh-kình ; "Enfant de Fu"). Les ministres ayant porté au pouvoir l'immortel Fu se retrouvèrent à gouverner le pays, fondant alors l'Empire Fong (Fòng, fuo'ình) au nom du fils de Fu ‒ rétroactivement nommé Fong inférieur.

L'Empire Fong se fractura rapidement, les ministres se succédant mais ne lâchant pas le pouvoir, mais le quatrième empereur Fong Guo (Fòng Guó, fuo'ình-cũh) mena une rébellion finissant en un coup d'état, supprimant le pouvoir des dirigeants locaux et le réunissant sur lui-même. Il fit aussi réécrire toutes les annales, brûlant les anciennes, afin de réécrire l'histoire d'une manière à ce que seuls les descendants de l'immortel Fu ont la légitimité de maintenir le pouvoir sur l'Empire, et non pas une cabale de ministres. Notamment, il donna une généalogie complète de l'immortel Fu, incluant notamment Yi Tao comme le descendant de la nièce de Fu, liant alors le concept d'Empereur avec le fait d'être un descendant de Fu.

L'Empire Fong supérieur, tel qu'il est rétroactivement nommé, reigna encore 300 ans qui sont aujourd'hui largement reconnus comme le premier âge d'or du Taogong. Durant ce temps, l'Empire s'étendra vers le nord dans le Dienbien et bâtira le Grand Canal, notamment pour rejoindre les états florissants du tour du Daihong dans l'actuel Hongmu et Lyunniam. Ces états adoptèrent rapidement les structure de gouvernement, l'écriture, la religion et les philosophies de l'Empire Fong, créant des royaumes ressemblant en de nombreux points à ceux du Chyunghe. Au sud aussi des états plus importants commençaient à se développer à cette époque, notamment le long du Chyunghe, et des contacts avec des pays lointains notamment vers l'actuel Heguso commençaient à se nouer tentativement. Néanmoins, le morcellement de l'empire par des ministres habiles que Fong Guo redoutait tant fit que, durant une crise de succession, différentes parties voulaient installer différents empereurs, démarrant une longue guerre civile.

Ère impériale du nord

Alors que l'ancien empire Fong sombrait dans le chaos, dans le Dienbien le seigneur Lim Fen (Lim Fēn, Lìm Hun) de Hat'seuk (Hāt'séuk, hat-sưỡc), proche de l'actuel Miaogong, démarra une longue conquête des pays du Daihong que il, 15 ans après la chûte de l'Empire Fong, proclama comme étant l'Empire Lim, rétroactivement nommé Lim inférieur. Néanmoins, cette tentative de justification fut très mal reçue, et de nombreux pays l'attaquèrent pour avoir tenté d'imposer un empire sans être un descendant de l'immortel Fu. Cette alliance permit au seigneur de l'actuel Ngoifun, Tu Ning (thụ ning), de manœuvrer pour la constitution d'un état oligarchique couvrant les provinces actuelles du Dienbien, du Hongmu et du Lyunniam.

Cette confédération évolua beaucoup durant ses 50 ans d'existance, mais, Tu Ning s'étant marié à un prince Fong et ayant désigné pour héritière la fille résultant de cette union, cette Tu Yun (thụ yưr) réussit à se hisser comme dirigeante de la confédération. Elle accumula ensuite les différents titres, par la diplomatie, achat, concubinage et parfois guerre, jusqu'à que, après ces fatidiques 50 ans, elle se couronna impératrice de l'Empire Tu. Avec la légitimité de son sang, elle partit à la conquête, déplaçant la capitale vers Hat'seuk et réuississant à conquérir l'actuel Dienluai et Kyungjia.

L'empire ainsi formé eut beaucoup de succès, et finit par réunir les quelques états rivaux qui restaient encore dans le Hejia, l'Obiun et le Hoecha. Il créa l'idée que les deux fleuves du Chyunghe et du Kinniam faisaient partie du même ensemble, ce qui posa les bases pour le Taogong d'aujourd'hui. Il dura 250 ans aujourd'hui reconnus comme le second âge d'or du Taogong, après lesquels dans le Lyunniam le clan Sak, ayant accumulé beaucoup de pouvoir, conquit tout l'Empire Tu. Celui-ci fut officiellement terminé 12 ans après lorsque l'enfant du dernier empereur Tu et de la sœur du roi des Sak monta sur le trône, commençant l'Empire Sak.

Ce nouvel empire fut marqué par de grands succès militaires, atteignant pour la première fois l'océan en conquérent le Yonglu, Biangsiann et Niamwu actuel, ainsi que plus tard le reste de l'Obiun, des parties du Gulan, notamment dans la région du Lanhe, et du Minglu, le long du Chyunghe, ressemblant donc en beaucoup de points au pays actuel. Il régularisa aussi le script et l'orthographe, créant un dictionnaire qui toujours aujourd'hui est utilisé pour le Tuennveh ainsi qu'un autre pour le Sak Ancien qui a été utilisé tout aussi longtemps. Mais toutes ces conquêtes prouvèrent sa fin, comme à peine 100 ans après avoir été établi, une invasion des peuples Wang à l'ouest, ainsi que des conflits ethniques face à une classe dirigeante presque exclusivement Sa fractura le pays qui se sépara en de nombreux états.

Ce temps de désunion dura 300 ans, durant lesquels le Nord et le Sud étaient à nouveau séparés en de nombreux états, qui à ce point clâmaient chacun être dirigé par un descendant de l'immortel Fu. Le nord fut brièvement uni après 100 ans de séparation sous la dynastie Lim supérieure pendant 70 ans, le temps de trois "empereurs", et après 50 ans de plus se réunirent encore sous la dynastie Wu (Wū, 'u). Le troisième empereur Wu Sihiao (Wū Sihiāo, 'u Si-hiao) ne fut néanmoins pas satisfait de l'état de l'Empire, et partit en conquête des états du sud, alors encore désunis, et réunit enfin les deux fleuves. Sa conquête eut tellement de succès qu'il conquit même jusqu'au lac Riợng-đièr (Zeungdien ; "Lac Riợng/Zeung"), que l'Empire garda 70 ans.

L'Empire Wu eut beaucoup de succès, et noua encore plus de relations commerciales, créant les débuts des routes commerciales régulières et nombreuses modernes. Il créa aussi les systèmes d'examen qu'on connaît aujourd'hui, assurant une égalité de chances afin d'accéder à la cour ‒ notamment dans un espoir de calmer les tensions ethniques. Les 320 ans de son règne sont toujours aujourd'hui considérés comme le troisième âge d'or du Taogong, mais l'empire faiblit de l'érosion de ses institution et de la corruption. Sur la fin du règne, les révoltes étaient nombreuses, permettant aux Moréniens d'envahir par le nord l'empire, signant sa fin.

Ère moderne

Après que Köönjörsuxa Mëëreena devint Kaghan (chef de guerre) des différentes tribus Ooxöoln, elle ainsi que ses trois fils mena une offensive vers le sud, conquérent l'Empire Wu faiblissant, fondant l'Empire Morénien, dans la tradition du Taogong nommé l'Empire Meng (Mēng, 'mong). Si elle ne fut pas capable de son vivant d'entrer dans le bassin du Chyunghe, y laissant les restes de l'ancien empire, son empire fut le plus grand que le monde ait jamais connu. Lorsqu'elle conquit les territoires du Yonglu, son traitement des villes ne s'étant pas rendues entraina beaucoup de peuples Sa à fuir vers le sud, jusqu'au Duavong. Cette fuite entraina les peuples Tat locaux de fuir vers le Chyuensiann, puis lorsque l'empire Morénien les rattrapa, certains fuirent encore plus loin vers l'actuel Tat de l'Est. Cela fit encore effet de domino, comme cela poussa les peuples Ki locaux vers l'Est et jusqu'à Hyeojin, qui poussa les peuples Kamwé vers le sud dans l'actuelle République Enchye, la frontière nord-est de laquelle fut la limite de l'Empire Morénien. Il conquit aussi l'Empire Baskori, tout l'actuel Heguso ainsi que quelques îles de Unajïwa.

À la mort de Köönjörsuxa Mëëreena, l'empire fut divisé entre ses trois fils, avec son premier fils héritant du titre de Kaghan et gouvernant sur les parties les plus septentrionnales de l'empire, soit le Gina et Tohan actuels jusqu'à l'océan au nord, le second fils Jighriin Mëëreena, souvent nommé Jighriin Kaghan ou Kan Jiling (Kàn Jílīng, khán chĩ-'lin), hérita du Taogong, qu'il étendra pour inclure le bassin du Chyunghe dont les profinces actuelles du Hoecha et Gulan, mais n'atteignant pas le Minglu, et le troisième hérita de l'Empire Baskori dont le Chyuensiann et le Heguso. Si les trois frères s'entendaient bien et chacun reignait bien sur sa partie de l'empire qu'ils avaient aidé à bâtir, les tensions commencèrent rapidement à bouillir, notamment dans le Taogong où le peuple n'était pas content d'être gouverné par un Empereur étranger ‒ dont même à l'époque le fait que sa mère serait un descendant de Tu Yun était mis en doute.

L'empire durant 100 ans fut une période de grands changements, avec la tentative d'imposer des nouvelles tenues vestimentaires du nord, une nouvelle écriture, une nouvelle langue, ainsi qu'une nouvelle religion. Cette période, malgré le rejet massif subséquent de toutes ces innovations, créa un plus grand sens d'unité chez les différents peuples du Taogong, avec des rébellions incluant désormais plusieurs groupes ethniques qui se voient comme étant tous ensemble le peuple du Taogong ‒ et non des envahisseurs du nord. Ces rébellions se multiplièrent, et l'empire prit fin durant la rébellion de Diamkeui, lorsque le général Sha Mengyun (Shā Mengyun, Srah Mưng-yưr) stationné dans le Dienluai se mutina et marcha jusqu'à la capitale de l'empire Kinshen, dans le Lyunniam.

Ce général, descendant d'un des princes de Fong, fonda ensuite un pays dont la capitale était à Leungjieh, dans le Kyungjia, et nomma la création de l'Empire Sha. Pendant 80 ans, il ne fut que l'un des nombreux empires de la région, chacun déclarant être le légitime dirigeant du Taogong. Mais, avec une extension tente mais sûre de son pays, qui ira jusqu'au Gulan à l'est, au Hoecha à l'ouest et au Minglu au sud, notamment la région du Mingluai, la troisième impératrice Sha Dienyun (Shā Dienyun, Srah Đièr-yưr) sera celle qui réunifiera tout le Taogong, commençant ce que l'avenir pointera sûrement comme le quatrième âge d'or du Taogong.

40 ans après la conquête du nord, une expédition sera menée à l'est pour conquérir le Chyuensiann de l'Empire Baskori faiblissant, à la grande colère du Royaume Tat de l'Est. Sera aussi conquis le Tohan et le Gina, et puis 50 ans après, le Linshi. Après 30 ans, récemment, l'Empire Sha conquit aussi le Royaume du Luoquê au sud, complétant sa province du Minglu, nous faisant arriver à l'époque actuelle.

Géographie

(En construction)

Démographie

(En construction)

Politique

Gouvernement

(En construction)

Provinces

Le Taogong est séparé en 18 provinces qui ont chacune leurs particularités et leur histoire. Ces "18 aspects du Taogong" sont donc présentés ici un par un, avec certaines de leurs particularités.

Biangsiann

Le Biangsiann (Biāngsiānn, piang-sưan ; "Deux côtes") est une province située sur la côte à l'est du Taogong, ainsi qu'à l'embouchure du Kinniam. Elle a pour préfecture Shuang'an (Shuāng'àn, xuang-'án ; "Les deux côtes"), l'une des plus grandes villes de l'empire. Elle est principalement peuplé de populations Sa, mais la renommée internationale de Shuang'an fait que de nombreuses populations de tout le Taogong et au-delà se sont installées sur l'embouchure du Kinniam et sur les îles.

Cette province côtière est assez plate, avec de nombreux lacs et de nombreuses îles, mais vers le nord devient plus valloné, surtout à l'est sur le petit massif montagneux du Lengdua (Lengduā, lâng-tua ; "Les monts de l'est"). La grande présence de l'eau, que ce soit naturellement autour du Kinniam et des lacs, ou bien artificiellement avec les très nombreux canals et systèmes d'irrigation, fait que la province est parfois surnommée "la terre de l'eau". De même, la flore y est très développée, avec une variété d'espèces qu'on ne trouve habituellement que dans les jungles du sud, et la grande quantité d'eau fait qu'on peut y faire pousser du tuam (un sorte de riz).

Cette province est connue pour être l'un des plus grands points de commerce, autour de quoi la ville de Shuang'an s'organise presque exclusivement. Néanmoins, elle est moins connue pour sa toute aussi importante industrie de la pisciculture, pratiquée dans les nombreux lacs proches de la mer, ainsi que d'autres élevages de fruits de mer, notamment l'ostréiculture sur les côtes.

Chyuensiann

Le Chyuensiann (Chyuensiānn, drưẹnh-sưan ; "Longue côte") est la province la plus à l'est du Taogong, s'étendant le long de la côte au nord de l'Empire Baskori et à l'Ouest du Royaume Tat de l'Est. Elle a pour préfecture Damhun (Damhūn, tạm-huon), aussi nommée en Tatliyh Daemhghoaun ("Port des Fleurs"), une ville portuaire connue pour son palais d'une architecture remarquable. Elle est principalement peuplée de populations Tat, d'où le fait que certains la revendiquent comme le "Tat de l'Ouest", mais des populations notamment Baskori existent en grande quantité sur les hauteurs, et sur la frontière à l'ouest vivent de nombreuses personnes Sa et Yan.

Cette province côtière est très montagneuse, comme le dénivelé pour atteindre les hauteurs du Pieushi est fort, ainsi il y a de nombreuses grandes cascades qui sont connues pour des qualités spirituelles. Les forêts à la base du Pieushi sont aussi très touffues, faisant que la population s'ammasse soit sur la côte, soit dans des clairières parsemées assez rarement à travers les hauteurs.

Cette province est connue pour son industrie de la métallurgie, ayant de nombreuses mines. Sinon, la plupart des gens sont employés dans la pêche, les champs étant assez peu nombreux par rapport aux autres provinces côtières.

Son histoire ayant fait partie de l'Empire Baskori au sud et ayant eu de nombreux liens avec le Royaume Tat de l'Est font que les raids et les guerres font partie du quotidien des habitants du Chyuensiann. De plus, le sentiment irrédentiste anime beaucoup d'entre eux, causant aussi de nombreuses rébellions qui doivent être brutalement supprimées par l'empire.

Dienbien

Le Dienbien (Dienbienn, đièr-prần ; "Nord du lac") est une province à l'ouest du Taogong traversée par la rivière du Neishyu (Néishyu, néi-xiự) comportant la partie nord du Grand Canal, entre les bassins du Kinniam et du Chyunghe. Elle a pour préfecture Miaogong (miào-kuòng ; "Là où on élève"), un hub historique de connection entre les bassins des deux grands fleuves. Elle est dominée par les peuples Wang, surtout dans la partie Ouest, mais le Nord-Est et l'Est voient des population très importantes de peuples Sa et le sud et le sud-est de peuples Tuenn.

Cette province située en plein dans la plaine du Niohbiun est couverte de champs qui montent et descendent les grandes collines. Si le terrain est moins valloné proche de la Neishyu, les collines peuvent monter haut, surtout vers le sud-est quand on se rapproche du massif du Yongshi (iong-xỳ). Néanmoins, il est noté que les paysages autour du lac de Getdien (cợt-đièr ; "Lac du savoir") qui le sépare avec le Dienluai sont particulièrement beaux.

Cette province a longtemps eu une histoire de guerres entre clans, qui surviennent à chaque fois que le gouvernement central exerce une présence moins forte. Cela fait que les villages sont presque tous organisés en forme de fort, généralement circulaire, et fait aussi qu'il y existe une très grande maîtrise de la création d'armes. De plus, les bonnes connexions avec le nord et le sud du pays en font un axe de commerce important, les bâteaux pratiquant le Grand Canal rapportant beaucoup d'argent aux populations locales.

Dienluai

Le Dienluai (Dienluái, đièr-luãih ; "Sud du lac") est la plus petite province du Taogong, située vers l'ouest, traversée par le Chyunghe et comportant la partie sud du Grand Canal. Elle a pour préfecture Diamkeui (tưàm-gưi ; "Village du tuam"), une ville commerçante très riche. Elle est peuplée presque exclusivement de populations Tuenn, étant directement à l'ouest du cœur de cette population.

Cette province traversée par le Chyunghe dans un grand bassin assez plat, couvert de champs. Le fleuve étant déjà très large à ce point, surtout à partir du lac de Shongo (xò-nhò ; "Petite fille"), le nord et le sud de la province sont assez séparées, ce qui fait qu'au sud la flore et surtout la faune est plus similaire à celle qu'on trouve vers le sud du continent, là où au nord on voit plus de ressemblances avec le nord du continent.

Cette province est connue pour sa très grande richesse, qui est montrée dans les villes par des palais, des temples et même des maisons avec des ornement très complexes et sophistiqués. De même, la population, profitant des imports de partout dans le pays, s'est spécialisée dans de nombreux arts du luxe, notamment la joaillerie, ainsi que l'élevage de vers à soie pour créer des habits d'une qualité très haute.

Duavong

Le Duavong (tua-ung ; "Duanioh et Vongsu") est une province côtière de l'est du Taogong, située le long du fleuve Jangnong (Jāngnong, trang-nuong) et entre les massifs du Pieushi et du Yongshi. Elle a pour préfecture Vongchen (ung-'drer), un simple centre local peu peuplé par rapport à d'autre villes dans la préfecture, mais disposant d'une position centrale. Elle est peuplée de peuples Sa, se rassemblant plus dans la région du Vongsu, ainsi que de peuples Yan, plus présents dans la région du Duanioh.

Cette province est en réalité le rassemblement de deux provinces plus anciennes, le Vongsu (Vongsū ; ung-'drer ; "Vongchen et Sutzeh"), la région côtière au nord-est plus urbaine et couverte de champs, ainsi que le Duanioh (tua-nioh ; "Nord des monts"), la région dans les terres plus rurale, forestière et montagneuse. Cela fait que les paysages y sont variés, entre des plaines très prônes à l'inondation à l'est et des chaînes de montagnes et massifs de collines au sud.

Telle sa géographie, ses produits sont très variés. Entre la charpentrie et le minage de métaux au sud, l'alcool et le thé au nord, ainsi que l'agriculture partout autre, la province fait tellement de choses qu'elle peut être auto-suffisante ‒ tellement qu'elle a été de nombreuses fois indépendante. Cela fait que cette province connaît parfois des rébellions en plus des raids de l'Empire Baskori à l'est, perturbant les industries locales.

Gina

Le Gina (Gīnā, ki-'na), version raccourcie de Gīnāduàk (ki-'na-tuác), transcription de l'Ooxöoln Ginadbaag ("Voie d'or"), est une grande province du nord du Taogong, longeant la frontière nord mal définie du pays jusqu'aux monts Kyungshi à son ouest. Elle a pour préfecture Liaochen (Liaochēn ; liao-'drer), une ville-forteresse établie par l'Empire afin de garder son autorité sur les bandes locales. Elle est peuplée de nombreux groupes nomades, avec notamment quelques Ooxöoln à l'est et Qesemti à l'ouest pour les plus connus, mais il existe aussi de nombreux forts qui y ont été établis par l'Empire peuplés pour la plupart de populations Sa, mais il existe aussi des forts Tuenn et Wang, voire même Luo, Yan et Tat.

Cette province très plane est beaucoup plus aride que le reste du pays, faisant que l'agriculture y est beaucoup plus difficile. Cela permet notamment à de grandes forêts de conifères de subsister, ainsi que des marécages où de nombreux grands animaux sauvages peuvent vivre.

Les habitants de cette province n'ont que très peu d'intérêt pour des industries commerciales, vivant principalement de la chasse et de la cueillette ‒ ou dans le cas des colons, de la rente de soldat. Néanmoins, la proximité aux grands centres de population du Kinniam fait que le Gina est l'un des plus grands fournisseurs de fourrure au Taogong, transitant via les forts vers le Hongmu et le Lyunniam.

Gulan

Le Gulan (Gúlán, quouấh-lar ; "Guhe et Lanhe") est une grande province au sud du Taogong, définie par les rivières du Guhe à l'est et du Lanhe à l'ouest, et s'étendant jusqu'aux monts du Pieushi à l'est. Elle a pour préfecture Guchen (Gúchēn ; quouấh-'drer), un centre local assez peuplé pour la région où il se trouve, mais sinon assez isolé. Elle a une composition ethnique très variée, avec des populations Yan dans le bassin du Guhe, des populations Tuenn dans le bassin du Lanhe et des populations Luo autour du Lanhe et entre les deux rivières jusqu'à la frontière sud de la province, et en plus de tout ça de nombreuses ethnies dans les montagnes, dont des Baskori.

Cette province très montagneuse est très isolée, et les peuples y vivant le sont tout autant. Les forêts y sont aussi très bien préservées, commençant à devenir de la jungle vers le sud. Les massifs peuvent être divisés en deux : le Pieushi à l'est et le Sakming (sàch-ming ; "Forêt de pierre") à l'ouest, un massif karstique créant des sortes de piliers gigantesques, s'étendant vers le sud au-delà de la province.

Cette province est assez isolée, donc elle n'exporte pas beaucoup de choses, mais elle est néanmoins connue pour sa bonne charpenterie. Elle cultive aussi de nombreuses plantes qui sont utilisées pour faire de l'encens, du tabac et des drogues.

Les conflits y font aussi partie du quotidien, avec des raids de membres de la Confédération Ba et de l'Empire Baskori courants, en plus de rébellions saisonnières engagées par des chefs de village refusant de payer un impôt à un empereur tellement loin et inconnu.

Hejia

Le Hejia (Hèjiá, hấ-ɠhưá ; "Terre du fleuve") est une province au sud du Taogong traversée par le Chyunghe et à l'ouest du massif du Sakming. Elle a pour préfecture Nuleung (Núléung, nú-liớng ; "Palais du troisième"), une ville bâtie autour d'un grand palais traditionnellement accordée à la troisième personne dans l'ordre de succession. Elle est presque exclusivement peuplée de populations Tuenn.

Cette province assez plane est marquée par le passage de Chyunghe qui la sépare en plusieurs parties avec ses sillonnements creusant dans le plateau sur lequel la province est. Cela fait que les nombreux champs de tuam sont créés en terrace sur les flancs du fleuve, là où les hauteurs voient plus de céréales et d'élevage.

Cette province est connue pour ses chantiers navals proches de Nuleung, créant nombre des bateaux qui naviguent sur le système fluvial. S'y trouve aussi de nombreux lieux sacrés pour les peuples Tuenn, menant de nombreuses personnes à y faire pélerinage aux nombreux temples qui s'y sont installé.

Hoecha

Le Hoecha (Hoèchá, hớh-drá ; "Duché des rivières") est une province à l'ouest du Taogong d'où le Chyunghe prend sa source, bordée à l'ouest par le Kyungshi et au sud par la rivière Janhe (Jānhè, tran-hấ ; "Fleuve Jan"). Elle a pour préfecture Vehtzu (Véhtzù, ưẽh-chú ; "Nouvelle ville"), une assez ancienne colonie créée au temps de l'empire Nu afin de pacifier l'actuelle province. Elle est principalement peuplée de populations Tuenn, mais d'autres peuples occupent la partie occidentale de la province.

Cette province est caractérisée par un fort dénivelé, comme elle se trouve au pied de la Kyungshi, mais sinon, malgré la présence de deux grandes rivières, elle tend à être assez aride, avec peu de précipitations l'atteignant. Si des forêts poussent quand même au pied de la montagne, cela fait que l'agriculture y est moins pratiquée, et que les plantes y voient peu de diversité.

Cette province est connue pour ses nombreux élevages, notamment de chevaux, le seul endroit à part l'extrême nord où ils sont élevés. Cela fait qu'elle est particulièrement importante dans le contexte militaire, nombre des cavaliers ne venant pas de la noblesse ni des nomades du nord étant des natifs du Hoecha.

Cette forte inclusion dans le système militaire fait que les raids tentés sont souvent déjoués, mais cela fait aussi que l'état de la province a un effet démesuré sur le moral des cavaliers. Ainsi, de nombreux bureaucrates avec soif de pouvoir l'ont inclus dans leurs plans de grandeur, faisant qu'on y trouve beaucoup de suspicion envers le pouvoir central.

Hongmu

Le Hongmu (Hōngmu, hong-mu ; "Hongzi et Mu'ngoi") est une province au nord-ouest du Taogong traversé par le Kinniam et le Neishyu qui se rejoignent dans le Daihong (Dàihōng, tái-hong ; "Lac majestueux") sont la partie occidentale fait partie de la province, qui s'étend au sud-est jusque dans le Yongshi. Elle a pour préfecture Ngoifun (Ngoifūn, nhui-fuor ; "Port du sud"), le plus grand de tous les ports sur le Daihong. Elle est peuplée principalement de populations Sa, mais au sud on voit des populations Tuenn et à l'ouest des populations Wang.

Cette province est en réalité le rassemblement de deux provinces plus anciennes : le Hongzi (Hōngzí, hong-ri ; "Ouest du lac"), la région dominée par le Daihong, au nord-ouest et le Mu'ngoi (mu-nhui ; "Sud en paix"), la région dominée par le Yongshi, au sud-est. La région est très bien irriguée avec de nombreux travaux entrepris de manière à s'en assurer, ainsi de nombreux champs couvrent la région.

Cette province est connue pour ses grands chantiers navals, en compétition avec ceux du Hejia, ainsi que pour sa pisciculture. Son industrie du textile est aussi très développée, avec beaucoup d'élevages donnant de la laine et du commerce avec la province du Gina donnant des fourrures.

Kyungjia

Le Kyungjia (Kyúngjiá, gứing-g'hưá ; "Terre du centre") est une province au centre du Taogong traversée par le Chyunghe, niché entre les massifs du Yongshi et du Sakming au nord et sud respectivement. Elle a pour préfecture Leungjieh (Léungjiéh, liớng-triẽh ; "Capitale de l'ouest"), l'une des capitales des dynasties précédentes ainsi que le cœur du peuple Tuenn. Elle est principalement peuplée de populations Tuenn, ainsi qu'à l'est de minorités Yan.

Cette province a toujours été un lieu de grande agriculture, avec des cultures de tuam étant souvent plus vieilles que le concept même de Taogong, ce qui fait que la province en est couverte. C'est aussi dans le Kyungjia, une province très plate, que le Chyunghe connaît ses plus grandes crues, faisant qu'elle est très fertile ‒ et étant une occurence assez régulière, faisant que les premiers états s'y formèrent.

Cette province est avant tout connue pour sa nourriture, comme, avec le Lyunniam, elles forment le "grenier du Taogong". Le Kyungjia en particulier crée énormément de tuam, qui s'accomode bien du climat plus chaud et de l'accumulation des nuages dans le bassin du Chyunghe entouré de montagnes. S'y trouve aussi au nord le Mont Dai (Dái, tãi), la montagne la plus sacrée de tout le Taogong où l'Empereur donne de nombreux festivals, afin de s'accorder les faveurs du Ciel.

Linshi

Le Linshi (Līnshi, 'lir-xỳ ; "Chemin de la montagne") est la province la plus à l'ouest du Taogong suivant le Kinniam vers l'intérieur des monts du Kyungshi, et s'étendant jusqu'au sud pour englober le Neishyu. Elle a pour préfecture Zibo (Zibō, ri-po), aussi connue en Wangham sous le nom de Ngî́nzhȁn, une grande ville très vibrante, connue pour ses grands festivals très colorés, bruyants et vivants. Elle est majoritairement peuplée de populations Wang, mais d'autres populations minoritaires existent sur les hauteurs.

Cette province est très montagneuse, avec des sommets montant très haut dans le ciel, faisant que cette province tend à rester fraiche tout au long de l'année, avec des hivers particulièrement rudes, plus que dans le Tohan. Ainsi, si les vallées sont luxuriantes du fait de l'eau provenant des glaciers et de la neige qui fond, les sommets ne voient que peu de végétation, créant un paysage plein de variations et assez alien. Vers l'est de la province, elle tend à être assez forestière et sauvage, jusqu'aux environs de Zibo très urbanisés.

Cette province vit principalement de l'élevage qui permet aux habitants de subsister dans les montagnes, et tend à "hiberner" durant l'hiver. Certains des plus grands centres d'habitation des montagnes sont connues pour leur galeries souterraines qui permettent aux locaux de survivre alors que l'extérieur devient inhospitable. La province voit aussi beaucoup de passage de ceux qui souhaitent grimper la Kyungshi, dont le passage de la Kinniam est le plus accessible. Ainsi, on y voit aussi beaucoup d'auberges faites pour accomoder des gens au chi très fort, et certains de ceux qui ont abandonné la grimpe ont décidé de s'installer à travers les montagne, créant des écoles de cultivation du chi. Néanmoins, le climat hostile fait que beaucoup d'entre elles finissent par fermer, laissant des batiments au chi parfois très dérouté abandonnés dans les confins de la province.

Lyunniam

Le Lyunniam (liưr-niam ; "Quatre rivières") est une province du centre du Taogong délimitée à l'ouest par le Daihong et à l'est par le socle du Laumia (Launnmia, laun-mia ; "Roc ambré") à l'est, et traversé par plusieurs grandes rivières valant le nom de la province, le Kinniam au centre, le Ngyupiu (Ngyupīu, ngư-phiu ; "Eau du Sud") au sud, le Mangpiu (Mangpīu, mang-phiu ; "Eau Mang") au nord et une quatrième rivière dont l'identité change beaucoup selon qui on demande (et selon où on demande). Elle a pour préfecture Kinshen (Kīnshēn, khinh-xer ; "Ville blanche"), la capitale et ville la plus peuplée du Taogong. Elle est en majorité peuplée de peuples Sa, mais de nombreuses minorités y ont immigré, surtout autour de Kinshen.

Cette province est définie par l'eau qui la traverse, avec de nombreux systèmes d'irrigation, canals, barrages et aqueducs parsemés surtout autour de la capitale. Même les montagnes à l'est sont fortement marquées de la main de l'homme, avec des villages et petites villes parsemées un peu partout entre les nombreux champs de céréales et d'élevage.

Cette province étant là où se trouve le pouvoir, c'est elle qui abrite les meilleurs bureaucrates, ainsi que toutes les écoles afin de rejoindre leurs rangs. Kinshen est en effet la capitale du savoir, avec de nombreuses universités, librairies et une population très versée dans les arts du gouvernement et du savoir. On dit bien en effet "Né au Kyungjia, éduqué au Lyunniam, combattu au Gina, fortuné au Biangsiann, retraîte au Dienbien" pour parler d'une vie avec beaucoup de succès. Le Lyunniam est aussi une province très fermière, rivalisant avec le Kyungjia pour le titre du grenier de l'empire, même si ce sont des céréales qui y sont poussées plutôt que du tuam dans la province du sud. Cela fait que, malgré la grande population, la famine y est rarement un problème.

Minglu

Le Minglu (mìng-luò ; "Mingluai et Luoguê") est la province la plus au sud du Taogong, ainsi que la plus grande, traversée par le Chyunghe qui coupe entre le massif du Kyungshi à l'ouest et le massif du Sakming à l'est. Elle a pour préfecture Tzamtzu (Tzamtzù, chàm-chú ; "Ville de Tzam"), un ancien fort transformé en port commercial important pour la douane dans les commerces avec le Lĩn-ghiớu. Elle est peuplée de nombreuses ethnies, dont les Tuenn le long du Chyunghe et des Luo dans la région du Luoguê à l'est.

Cette province a été doublée en taille assez récemment après la conquête du Royaume du Luoguê (luò-què ; "Royaume Luo") situé dans le massif du Sakming, dont l'ancienne capitale est Kuoden (Kuóden, guó-tẹr ; "Ville du soleil"). Elle s'est alors additionné à la province déjà existante du Mingluai (Mingluái, ming-luãih ; "Forêt du sud"), qui s'étendait alors jusqu'aux abords du Chyunghe. Les deux régions sont assez similaires, avec un climat assez tropical par rapport au reste du pays, vu par de très grandes jungles, ainsi qu'un paysage très montagnard. La région du Luoguê en particulier a des montagnes très particulières s'élevant souvent comme des piliers, du fait du massif karstique qu'est le Sakming.

Cette province formant la frontière sud du pays face au Lĩn-ghiớu et à la Confédération Ba, elle est très militarisée, avec de nombreux forts répartis un peu partout sur le territoire. À la différence du Gina, ces forts ne sont pas destinés à encourager la sédentarisation comme les peuples locaux sont souvent déjà sédentaires, ce qui fait qu'ils sont créés de manière plus défensible ‒ et par la même occasion, font preuve des plus récentes avancées dans l'architecture militaire. Néanmoins, les deux régions sont les seuls véritables producteurs d'épices à grande échelle de l'Empire, en plus de leurs nombreux rendements en pierres précieuses et en or, qui sont souvent, notamment au Luoguê, raffinés en une multitude de bijoux. Les tissus du Minglu sont aussi connus pour leur grande sophistication, ainsi que pour leurs colorations très variées du fait de la grande variété de teintures présentes sur le territoire. Ces teintures sont aussi parfois appliquées sur le corps, menant à certaines pratiques comme le noircissement des dents, le tatouage, ou bien la teinture de cheveux, notamment pratiqués au Luoguê (moins au Minguai où le plus long règne du Taogong a permit à des officiers de décourager ces "pratiques barbares").

Néanmoins, les combats font partie du quotidien pour les habitants de cette province, qui doivent vivre sous les raids des pays ‒ et non-pays ‒ voisins, sous les guerres de territoire liées aux ambitions de contrôle du Chyunghe et notamment du lac Riợng-đièr (Zeungdien ; "Lac Riợng/Zeung"), ainsi que sous les rébellions des peuples habitués à l'indépendance et des rois sans trône. Beaucoup des locaux ont des cicatrices, des membres en moins, et ont de l'expérience dans la guerre ‒ ce qui ironiquement les rend plus attractif comme conscris auprès des corps d'armée locaux qui leur ont donné cette expérience. Cela fait qu'une proportion assez importante de la population n'est pas enièrement capable de suffire à elle-même, ce qui ne fait que de renforcer les tensions avec le pouvoir central.

Niamwu

Le Niamwu (niam-u ; "Sud du fleuve") est une province au centre du Taogong, encastré entre les massifs du Laumia au nord et du Yongshi au sud, et encadré par le Kinniam au nord et les lacs Pengmuo (pậng-muậ ; "Double lacs") au sud, avec le lac Niakmuo (niạk-muậ ; "Lac du nord") étant dans les frontières de la province. Elle a pour préfecture Tsimmiu (ghim-miư ; "Ferme céladon"), un centre industriel réputé. Elle est principalement peuplée de populations Sa, avec quelques peuples Yan vivant vers le sud.

Cette province est parsemée de petites montagnes appartenant à l'un ou l'autre des massifs, se rejoignant sur une large tranchée qu'est la Vallée Céladon, le Tsimyang (ghim-iang ; "Vallée céladon"), nommée ainsi pour la couleur de l'herbe durant l'été pluvieux. L'hiver, cette province centrale est très sèche, et tel d'autres endroits dans le Yongshi, l'herbe devient un très distinct jaune. Cette variation saisonnière est très courante à travers la province, qui est connue pour "la beauté des quatre saisons" appréciée par des bureaucrates en retraite de la vie au palais. Cette province est aussi notable pour l'architecture locale souvent troglodyte, parfois menée au point où un bâtiment est entièrement taillée d'une montagne, ce qui est le cas de certains temples et palais.

Cette province est connue pour ses mines et carrières, avec des dépots de nombreux minéraux s'y trouvant, notamment du fer, du cuivre, de l'étain et du charbon. Des villes comme Kinshen sont aussi presque exclusivement bâties de pierre provenant du Niamwu, transitant sur le Kinniam par des bateaux. La Vallée Céladon est aussi un grand centre de métallurgie et de manufacture, notamment de céramique bien prisées. C'est là aussi que se trouve les plus grands haut-fourneaux de tout le Feigong, capable de traiter des tonnes de minerai en à peine quelque semaines. Elle est aussi l'un des sites préféré de retraite pour les officiers de la cour, du fait de ses beaux paysages et sa relative prospérité, ce qui fait qu'un nombre étonnant de bureaucrates compétents en sort, citant souvent un ministre émérite comme mentor.

Obiun

L'Obiun (Ōbiūn, 'o-pưnh ; "Grande plaine") est une province au centre du Taogong couvert dans la quasi-totalité par le massif du Yongshi, délimité au nord par les lacs Pengmuo et au sud par la rivière Guhe. Elle a pour préfecture Muojien (muâ-triẹr ; "Ville du lac"), la plus grande ville de la préfecture malgré sa relative petite taille, située sur le lac Ngueuimuo (nhụi-muậ ; "Lac du sud").

Cette province est très rurale, avec de nombreux champs répartis sur les plateaux de la Yongshi. Le plus grand plateau est celui des lacs Pengmuo, qui dépasse sur le Niamwu, centré sur le Ngueimuo, un lac créé à partir d'une météorite. La création de ce lac est documenté dans certaines des plus vieilles annales du Taogong, attribuée à un combat entre deux immortels, puis l'eau des sources locales se déversant autrefois vers le nord en direction de la Kinniam ont rempli les cratères laissés, nous donnant les lacs actuels. En hiver, cette province est connue pour devenir jaune, comme les précipitations y sont faibles, ce qui, couplé avec les champs remplis de céréales jaunes en été vaut à la province le surnom de "Terre jaune".

Cette province étant très rurale, elle ne produit que peu d'objets qu'elle exporte. La plupart des habitants sont employés dans les champs ou dans les mines ‒ dont la qualité n'excède jamais celles du Niamwu, malgré la quantité de minerais présent ‒ avec assez peu d'artisanat qui ne se limite pas aux objets du quotidien. Malgré cela, des connaisseurs vous montreront certains villages avec une maîtrise du cuir, de la lacre ou de la teinture exceptionnelle, quoique peu reconnue.

Tohan

Le Tohan (Tòhan, thó-hàr), version raccourcie de Tòhangusong (thó-hàr-cụ-sụn), de l'Ooxöoln Tooxaru Ghuzun ("Terre du Toox"), est la grande province la plus au nord du Taogong, allant autant au sud que le Hansat (Hansát, hạn-sãt), aussi nommée Hansan et Haräsaat, et s'étendant au nord jusqu'au bassin du Juensu (Juēnsu, trun-su), aussi nommé Joonsux. Elle a pour préfecture Zijang (Zijāng, ri-trang), aussi connue sous le nom Rijang, une ville très froide connue pour ses quelques batiments pérennes d'une beauté époustouflante et pour sa mer de yourtes et autres habitations de nomade entourant ce centre-ville. Elle est principalement peuplée de populations Ooxöoln, officiellement nommées Juensuge (Juensūgè, druor-su-kấr ; "Peuple du Juensu/Joonsux"), se réunissant surtout dans le bassin du Juensu, ainsi que de populations Sa dans le sud de la province, et d'autres populations nomades.

Cette province est très peu accueillante, couverte de steppes ou de larges forêts vierges de conifères. Si l'océan permet de modérer le climat, les hivers sont très froids et les étés très chauds, l'un rivalisant avec les températures du Linshi, l'autre avec les températures du Minglu. Si la flore y est pauvre, même dans les nombreux marécages qu'on retrouve un peu partout dans la province, la faune y est nombreuse, permettant la chasse et l'élevage, les deux modes de vie traditionnels des peuples y résidant.

Cette province est très militarisée, comme elle fait la frontière avec des peuples nomades du nord friands de raids, et que les bandes vivant dans le Taogong ne sont pas forcément plus pacifiques. Si les Ooxöoln sont une population semi-sédentaire, ayant acquis un mode de vie plus similaire à celui du sud, il n'empêche que l'élevage et la chasse restent deux des principales activités de la population locale. La population y élève aussi des chevaux, vend de la fourrure, et est souvent conscrite dans l'armée, en plus d'être un pôle pour les moines suivant la doctrine Gineem, dont les plus grandes universités sont établies à Zijang.

Yonglu

Le Yonglu (iong-lu ; "Terre du centre") est une province au nord-est du Taogong en plein dans le socle du Laumia, traversé par le Kinniam qui définit aussi une partie de sa limite ainsi que au nord par le Hansat, localement nommée Hansan. Elle a pour préfecture Daomia, un centre de commerce local, reliant notamment certaines des mines du Niamwu avec le Kinniam. Elle est principalement peuplée de populations Sa, ainsi que quelques populations semi-nomades dans l'extrême nord.

Cette province est dominée par un plateau rocheux particulièrement composé de sédiments apportés par le Kinniam qui coupe à travers ce massif, créant de larges vallées. Cette roche étant particulièrement friable, elle est souvent à la base du pisé qui fonctionne comme le matériau de construction de base dans toute la province. Ces grandes valées sont aussi l'occasion d'avoir d'impressionnates cascades et des rivières dévalant à fort débit le plateau, permettant aux moulins à eau d'y fonctionner de manière particulièrement efficace.

Cette province est un centre de la manufacture, avec beaucoup de céramique, notamment de la porcelaine, produite dedans. Les nombreux moulins à eau permettent d'aider ces entreprises, tout comme la proximité de nombreuses mines creusant sous les plateaux pour trouver du charbon et du fer.